随着我国新能源汽车产业的蓬勃发展,新能源车已经成为人们出行的新选择。近期莆田市发生的一起新能源车充电起火事故,再次引发了公众对新能源车安全性的关注。本文将深入剖析这一事故原因,并提出相应的预防措施,以期为新能源车的健康发展保驾护航。

一、事故回顾

2023年某月,莆田市一辆新能源汽车在充电过程中突然起火,造成车辆损毁和人员受伤。这一事故引起了相关部门的高度重视,经过调查,初步判断起火原因为电池故障。

二、起火原因分析

1. 电池质量问题

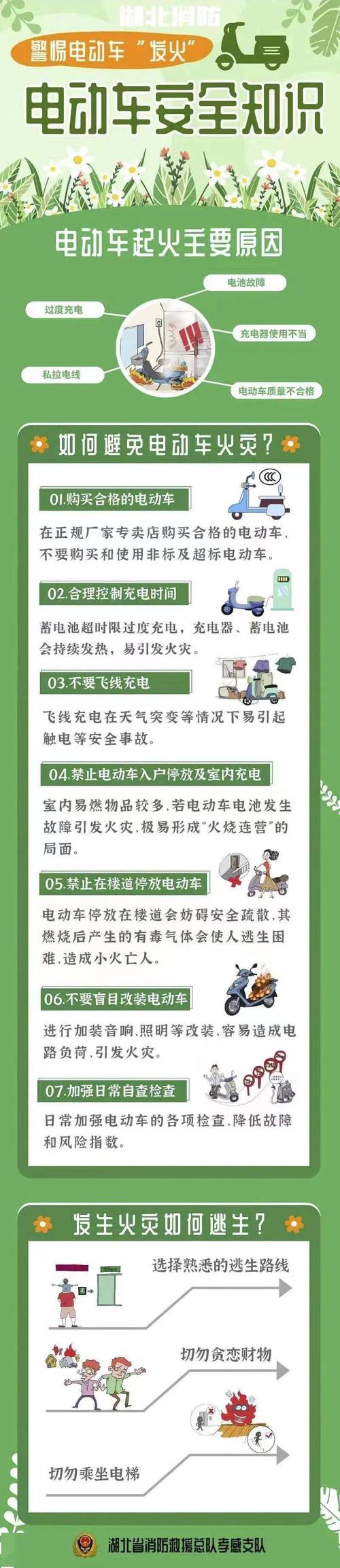

电池是新能源汽车的核心部件,电池质量直接关系到车辆的安全性能。根据调查,此次起火事故的原因为电池内部短路,这可能与电池生产过程中的质量问题有关。电池在生产、运输、安装等环节存在瑕疵,导致电池性能不稳定,最终引发起火。

2. 充电设备问题

充电设备在充电过程中发挥着重要作用,如果充电设备存在问题,也会导致电池过热、起火。此次事故中,充电桩存在输出电流不稳定、电压过高的问题,加剧了电池内部短路的风险。

3. 充电环境因素

新能源车充电过程中,环境温度、湿度等因素也会影响电池性能。在此次事故中,莆田市正值夏季高温天气,高温环境下电池性能下降,增加了起火风险。

4. 用户使用不当

部分用户在充电过程中存在操作不规范、使用劣质充电线等现象,这些不当操作增加了起火的可能性。

三、预防措施

1. 加强电池质量监管

相关部门应加大对电池生产企业的监管力度,严格把控生产、运输、安装等环节,确保电池质量。鼓励企业采用先进技术,提高电池性能和安全性。

2. 优化充电设备标准

制定统一的充电设备标准,确保充电设备质量稳定,降低电池故障风险。对充电设备进行定期检查和维护,确保其正常运行。

3. 提高用户安全意识

通过宣传、培训等方式,提高用户对新能源车充电安全知识的了解,引导用户正确使用充电设备,避免不当操作。

4. 加强环境监测

在高温、高湿等恶劣环境下,加强对新能源车充电环境的监测,确保充电过程安全。

新能源车充电起火事故再次敲响了新能源车安全性的警钟。只有从源头抓起,加强电池、充电设备、用户等多方面的监管,才能确保新能源车产业的健康发展。让我们共同努力,为新能源车产业的安全保驾护航。